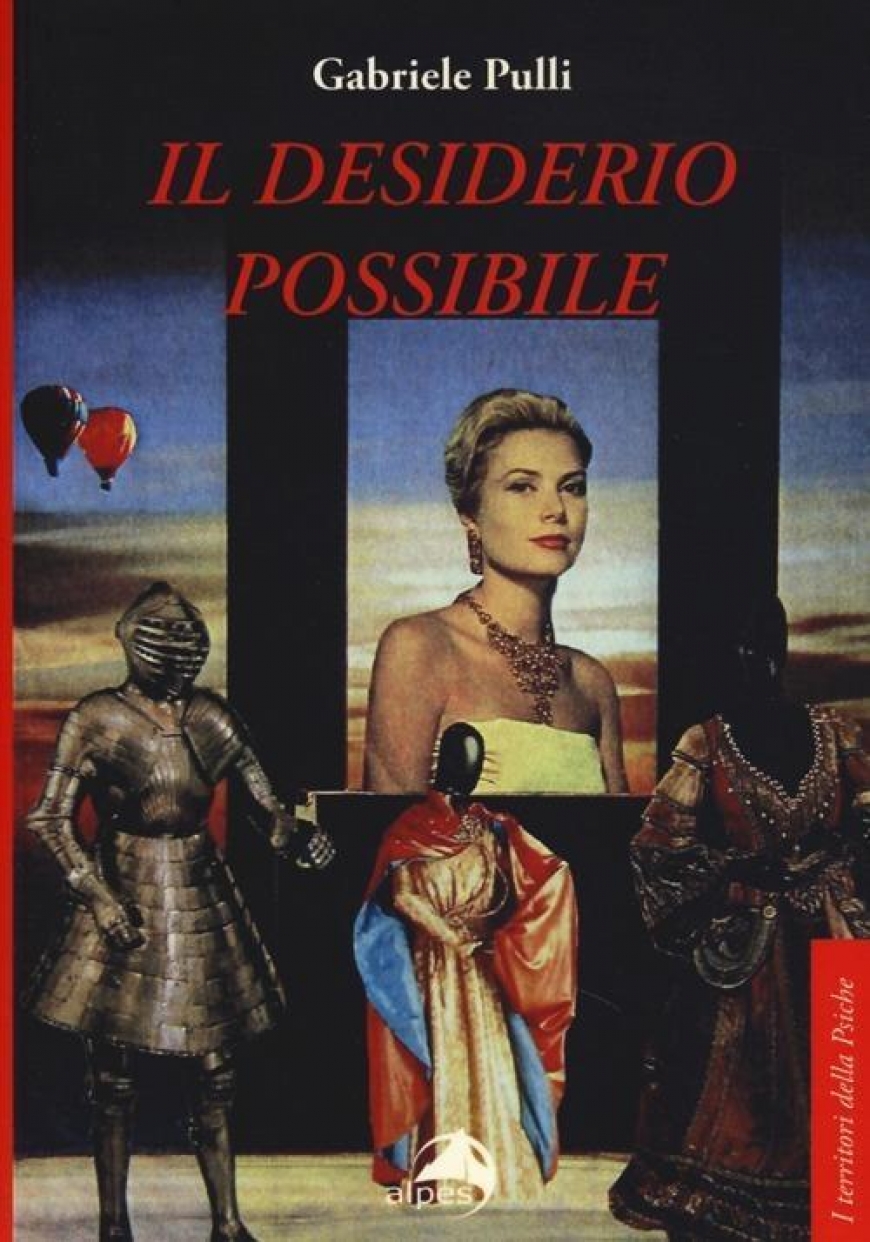

Gabriele Pulli

Il desiderio possibile

Alpes Italia s.r.l. Editrice, Roma, 2013

Sembrano in contraddizione, il desiderio di qualcosa (che si estingue con il possederla, o – ma solo secondo Freud – con il mancato sodisfacimento del desiderio stesso) e il desiderio di desiderare, che pare inestinguibile.In realtà li si può vedere “in una relazione ben più intima”, se si pensa come il desiderio possa sopravvivere tanto appagandosi – se il desiderio di qualcosa continua a essere desiderio di qualcosa che si desidera, pur appagandosi – quanto non appagandosi, se il desiderio non appagato sopravvive come desiderio di desiderare.

Il libro almeno nella prima parte sembra ispirarsi a un movimento di pensiero che ricorda quello del rapporto tra l’eleatismo, con la contrapposizione assoluta essere-nulla, e il suo superamento, allorché Platone introduce nell’essere il negativo, che è necessario e implicito nell’affermazione di alcunché, nel positivo. È un carattere degli scritti di Gabriele Pulli, cui si è usi (se così si può dire), questo dialogare con i più grandi pensieri di tutti i tempi, ma in un modo tutto suo: cioè bisognerà, anche in questo caso, risportare il discorso ai domini della psiche, intendendo che i concetti qui posti in gioco si riferiscono al dominio della mente, come viene pensato all’incrocio tra la filosofia, le scienze dell’uomo, la psicoanalisi.

La discussione sul desiderio viene condotta a partire da come questo viene inteso nell’Essere e il nulla di J.P.Sartre in cui “sete soddisfatta” non si fa coincidere con “soppressione della sete”: il desiderio è dal pensatore francese definito come “vuoto riempito, ma che dà la forma a ciò che lo riempie”. Se l’acqua darà il pieno, il pieno sarà “avvolto in un vuoto che permane e che gli impone la propria forma” (1). Il desiderio è pensato come un vuoto nulla; ma tale vuoto è indispensabile alla coscienza, come caratterizzata dall’essere “per sé”, dalla distanza di sé da sé (dunque diversa da ogni altro essere che è “in sé”, è pienamente adeguato a sé). Tale vuoto, non-essere o nulla, costitutivo della coscienza, consente a questa il suo carattere, che consiste, insieme, nel fatto che “è ciò che non è, e non è ciò che è” (Sartre, cit. a p. 3): l’essere se stessa, nel caso della coscienza, sta nel perenne dislocarsi rispetto a se stessa. Questa quindi appare la versione, applicata alla definizione della coscienza, della dialettica platonica dell’essere e del niente: la coscienza “non coincide mai con se stessa” (4). Il desiderio è “fatto umano” perché la realtà umana è “mancanza” e tale resta essa è quel mirare a un superamento che non è mai coincidenza con sé, né poter esserlo, che viene espresso nella hegeliana coscienza infelice.

Nel capitolo su desiderio e appagamento l’autore discute la relazione, in Sartre, tra inappagabilità e appagabilità del desiderio, che cerca di spiegare attraverso la funzione/posizione del nulla “nella” coscienza (9). Se condizione costitutiva della coscienza in quanto “per sé” è che, si è detto, in essa sia “il puro nulla”, e tuttavia la coscienza in quanto appagabilità del desiderio sia in grado di “contenere il puro essere dell’essere in-sé (il “qualcosa”), dunque di imprimergli la propria forma” (10), la coesistenza, con l’appagabilità, della inappagabilità del desiderio si può spiegare con il fatto che il puro nulla esercita nella coscienza “la propria funzione in modo inconscio” (ivi). Appunto perché l’inconscio intuisce il nulla che alla coscienza sfugge, “diventa possibile per la realtà umana (…) contenere l’essere assoluto dell’in-sé, raggiungerlo senza perdere la propria natura, ma affermandola” (12-13), e l’oggetto desiderato è “desiderabile… in quanto è avvolto … come da un velo “fatto” di nulla” (13).

Seguono le parti su desiderio e mancanza, desiderio e riconoscimento, desiderio e dolore.

Nell’analisi della differenza tra “fantasia d’amore” e “idealizzazione dell’oggetto amato” si svela, rispettivamente, il senso della differenza tra un desiderio che, non coincidendo con alcuna “realtà”, resta desiderio di desiderare, e “si appaga per il solo fatto di esistere” (19) e desiderio di qualcosa, di cui il primo peraltro resta, “è la condizione di possibilità dell’appagamento” (17, 19): se il primo non fosse, nemmeno il secondo sarebbe.

L’autore tratta quindi di desiderio e riconoscimento, intendendo quest’ultimo nel senso hegeliano del desiderio di riconoscimento (dialettica delle autocoscienze) da parte dell’altro, e della relazione tra desiderio di desiderare, desiderio di riconoscimento e desiderio dell’oggetto.

Trattando infine del rapporto tra desiderio e dolore, viene esaminato il senso della presenza intracoscienziale del nulla, nell’avvertimento del dolore e quindi della mancanza come fonte del dolore: “si comprende dunque il rapporto tra il nulla che causa il dolore e il nulla che rende le cose desiderabili” (30): se il nulla presente nel dolore è stato elaborato, allora esso diventa “il velo che, avvolgendo le cose, le rende desiderabili” (ivi).

La conclusione di questa parte e del libro, dopo aver analizzato con la consueta acutezza la differenza tra primo e successivi soddisfacimenti di un bisogno, la individua non solo nella nostalgia (34), ma anche nell’assoluta novità della prima volta (35), che poi si è indotti a ricercare, senza che possa esservi, nelle successive.

Soccorre al dolore della perdita, nel caso, che “l’atmosfera propria del ricordo e insieme dell’oggetto del desiderio” possa essere anche risultato d’una elaborazione “del dolore del non esserci più delle cose”(37): solo nella persuasione che ogni attimo, pur ripetendo in qualche modo il passato, è allo stesso tempo “storia a sé” e dunque incontra “qualcosa di avvolto nel nulla del non esserci ancora stato, oltre che dal nulla del non esserci più” (37). Il nulla del dolore è stato elaborato.

Ognuno tragga da sé le conseguenze, anche per la relazione feconda di questa concettualità a forte impatto immaginativo, tra poesia e pensiero: riuscire “a trovare il nuovo nel cuore del passato, e il passato nel cuore del nuovo” (38).